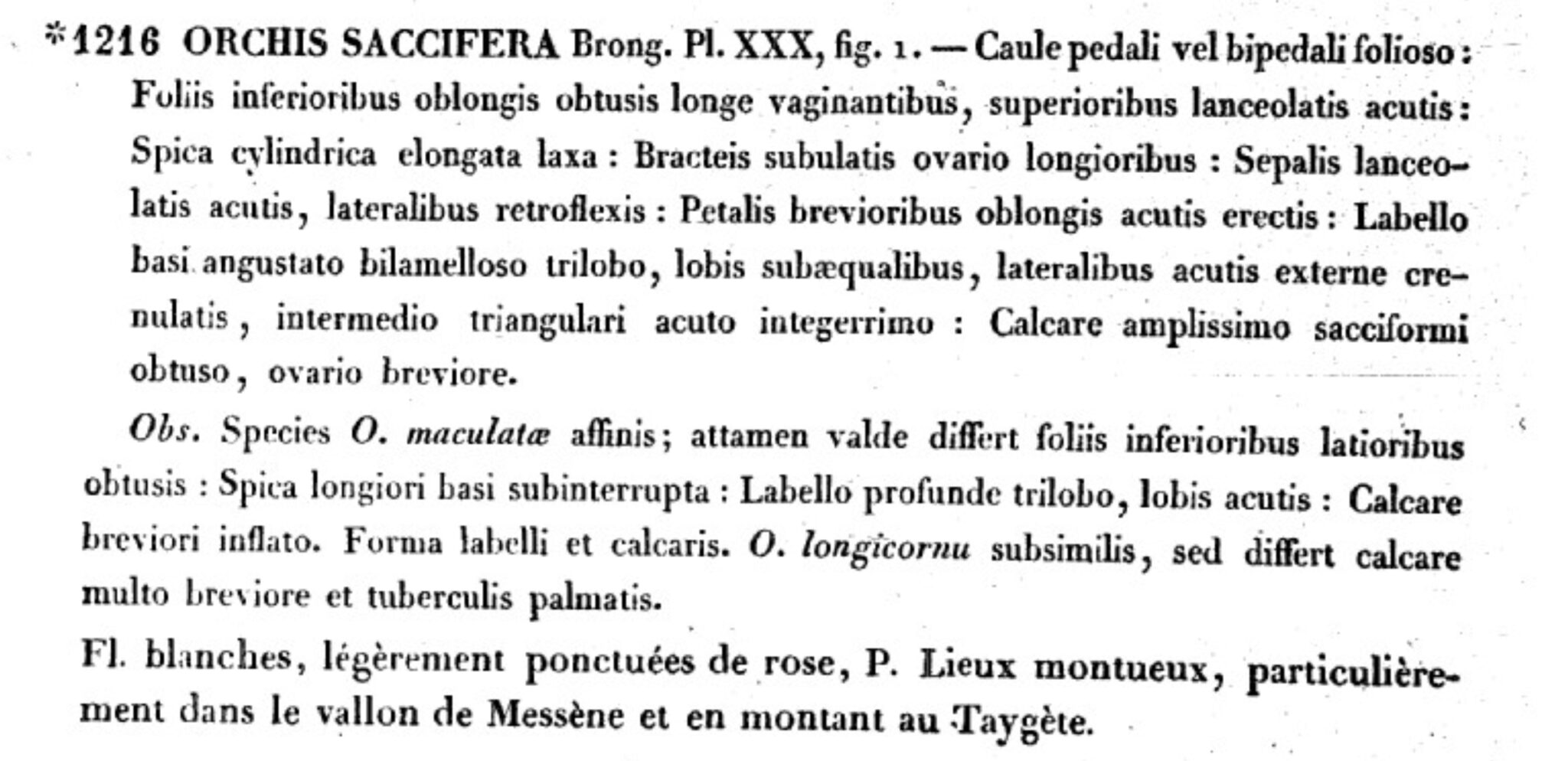

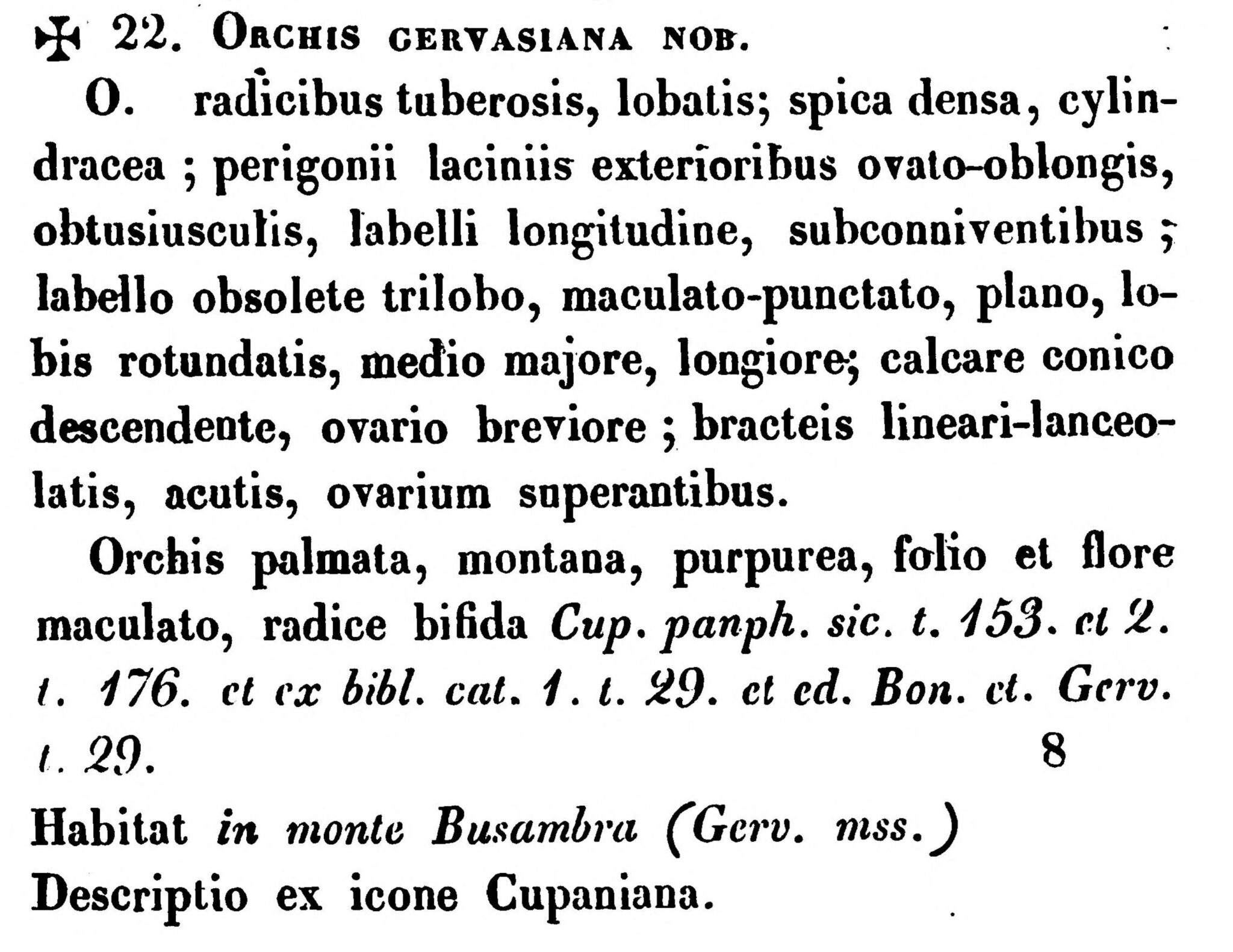

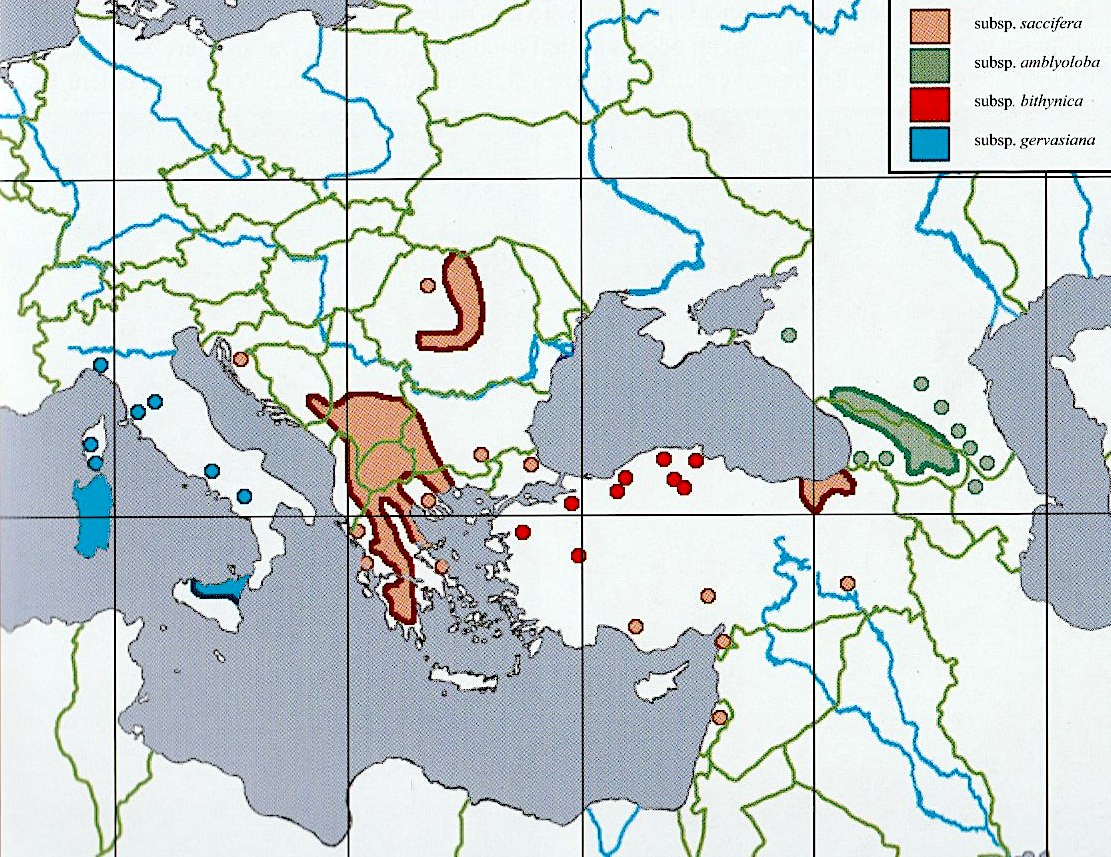

L'annosa questione della presenza in Italia e in particolare in Sicilia di una entità simile e/o diversa dalla tipica Dactylorhiza saccifera, descritta in Grecia da Brongniart nel 1832, iniziò molto prima di questa data, con l'illustrazione del 1713 di Francesco Cupani (che poi è diventata il lectotipo di Orchis gervasiana) di un esemplare raccolto nel secolo precedente da Nicolò Gervasi nella zona dei monti Sicani (Palermo). Per 150 anni perdurò l'incerta opinione che entrambe le entità fossero presenti nell'Appennino siculo, senza mai però riuscire a chiarire bene i loro caratteri distintivi. Finché Mazzola et al. (1981), in seguito a un accurato confronto morfologico degli esemplari del Peloponneso con quelli della Sicilia settentrionale, conclusero che le differenze non erano tali da giustificare la separazione di un taxon diverso in Sicilia, e che quindi nell'Italia meridionale e in Sicilia era presente Dactylorhiza saccifera e non altro. Nel XXI secolo le sempre più avanzate tecniche di analisi molecolare hanno rivelato un altro quadro (Eccarius 2016, Bateman 2021): la specie di riferimento Dactylorhiza saccifera s.s. è un'entità essenzialmente greca, con presenze secondarie nei Balcani e nel Medio Oriente, quindi assente dall'Italia, dove è sostituita dalla sua subsp. gervasiana, in modo analogo a quanto si verifica in Anatolia con la subsp. bithynica e nella regione caucasica con la subsp. amblyoloba. L'isolamento geografico di gervasiana rispetto a saccifera giustifica il suo rango sottospecifico, ma Dactylorhiza gervasiana si può comunque considerare una buona specie, anche se 'criptica' in virtù della sua scarsa e incostante differenziazione morfologica da Dactylorhiza saccifera. Le differenze con D. gervasiana sono minime, ma già rivelabili anche dall'esame attento dei due protologhi sopra riportati, e si possono così sintetizzare:

D. saccifera ha infiorescenza più lassa, brattee più corte dell'ovario, lobi del labello subuguali, sperone più grosso, ottuso e sacciforme;

D. gervasiana ha infiorescenza più densa, brattee più lunghe dell'ovario, lobo mediano del labello più largo e lungo dei laterali, sperone meno "saccato" (meno grosso e più appuntito).

Nell’Italia centrale, zona di contatto tra gli areali di Dactylorhiza fuchsii e D. gervasiana, si nota un passaggio graduale, senza rimarchevoli soluzioni di continuità, da popolazioni in cui prevalgono i caratteri della prima a quelle in cui prevalgono i caratteri della seconda. Le difficoltà di identificazione sul campo praticamente sono queste, e non quelle tra D. saccifera e D. gervasiana, che - come già detto - hanno areali del tutto diversi.

Bibliografia citata:

> BATEMAN R.M., 2021: Challenges of applying monophyly in the phylogenetic shallows: taxonomic reappraisal of the Dactylorhiza maculata group. – Kew Bull. 76: 675-704. DOI 10.1007/S12225-021-09971-2 (Creative Commons Attribution 4.0 International License)

> MAZZOLA P., LIDBERG R. & RAIMONDO F.M., 1981: Critical notes on the Sicilian Flora: the Genus Dactylorhiza Necker ex Nevski sect. Dactylorhiza. – Anales Jard. Bot. Madrid 37 (2): 662-676. DOI:10.1093/sysbio/syz035 (Open Access Creative Commons Attribution Non-Commercial License)

> ECCARIUS W., 2016: Die Orchideengattung Dactylorhiza. Selbstverlag, Eisenach (D).