Coeloglossum viride

Apparato radicale composto da 2 rizotuberi palmati; pianta piuttosto robusta ma non molto alta (in condizioni favorevoli raramente supera i 25-30 cm di altezza); scapo verde, eretto, in alto angoloso-scanalato; foglie verdi non maculate, 2-3 alla base, ovato-ellittiche e ottuse (2-10 × 1-5 cm), altre lungo lo scapo, lanceolate, acute e in parte guainanti; brattee lanceolate e acute, le inferiori più lunghe dei fiori. Infiorescenza sublassa, cilindrica, alta fino a 10 cm, con 5-25 fiori piccoli, da verdi a giallastri fino a bruno-rossastri. Sepali ovato-lanceolati (3,5-6,5 × 2-3 mm), a volte con bordo porporino, i laterali asimmetrici, conniventi in avanti con i petali lineari, appena più piccoli, a formare un caschetto ottuso di solito semiaperto. Labello piano a forma di lingua, pendulo o leggermente rivolto all’indietro (5-10 × 2-3 mm), incavato alla base con 2 fossette nettarifere, trifido all’estremità per un piccolo lobo mediano dentiforme nettamente più corto dei lobi laterali triangolari e acuti; sperone nettarifero molto corto, subgloboso (lungo quanto largo, 2-3 mm). Ginostemio corto, pollinii divergenti in basso, borsicola rudimentale; ovario sessile, capsule erette. Numero cromosomico: 2n = 40.

Protologo di Linneo 1753 (Satyrium viride):

vol. 2 – Caroli Linnaei … Species plantarum – Biodiversity Heritage Library

Protologo di C. J. Hartman 1820 (Coeloglossum viride)

#435 – Handbok i Skandinaviens flora, innefattande sveriges och … – Full View | HathiTrust Digital Library

From BHL (Biodiversity Heritage Library):

1899 – Album des orchidées de l’Europe centrale et septentrionale – Biodiversity Heritage Library

Gymnadenia densiflora

Caratteri essenziali distintivi rispetto a Gymnadenia conopsea:

– pianta sempre di grandi dimensioni e più robusta, alta anche più di 1 m, con foglie più lunghe, fino a 35 cm;

– infiorescenza densissima con numerosi fiori (fino a 200), che spesso coprono interamente la rachide;

– fioritura più tardiva (solitamente Luglio-Agosto);

– numero cromosomico: 2n = 40, con probabile ricorso alla poliploidia (a volte 2n = 60-80-100).

Protologo di Göran Wahlenberg 1806

(Orchis conopsea var. densiflora)

[ser.2]:t.27 (1806) – Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar – Biodiversity Heritage Library

Ricombinazione a specie di Albert Dietrich 1839:

v.7 (1839) – Allgemeine Gartenzeitung – Biodiversity Heritage Library

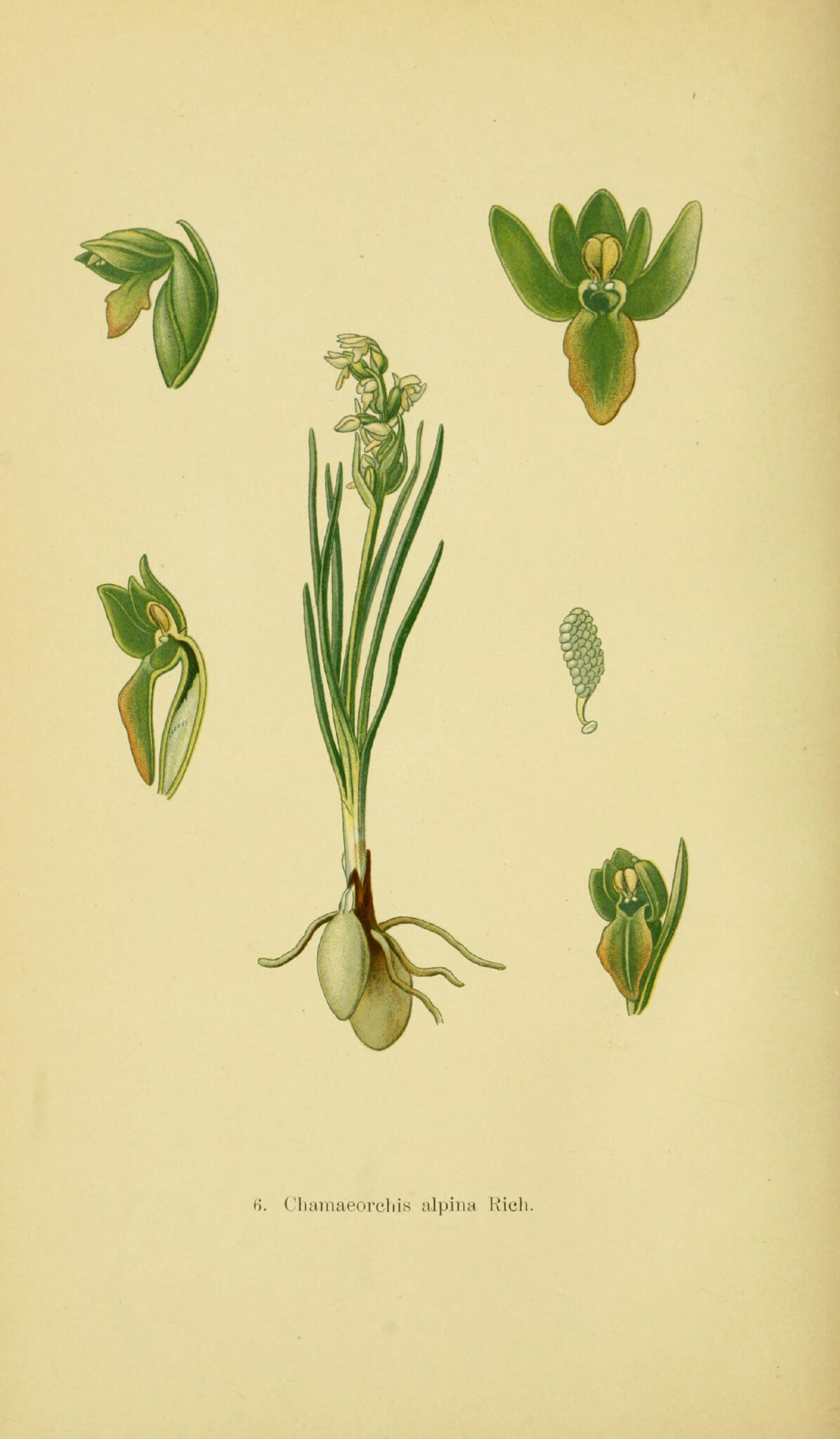

Chamorchis alpina

Apparato radicale costituito da 2 rizotuberi, da ovoidi allungati a ellissoidali; piante molto piccole, alte appena 4-7(12) cm, interamente verdi, scapo eretto, glabro e angoloso; rosetta di 5-11 foglie strettamente lineari, glabre e canalicolate, erette, con apici lievemente cucullati che possono anche superare la sommità dell’infiorescenza; brattee lesiniformi, ben più lunghe dei fiori. Infiorescenza densa, breve (lunga non più di 4 cm), con 5-12(15) fiori piccolissimi, verdi-giallognoli con sfumature bruno-violacee nelle parti esterne. Sepali ovati lunghi appena 3-4 mm, conniventi a formare un caschetto chiuso con i petali, lineari e ancora più corti (2-3 mm). Labello da subintero a subtrilobo (appena 3-4,5 × 3 mm), verdastro o giallastro più o meno sfumato di bruno, con 2 callosità basali che formano una fossetta nettarifera che si prolunga in un piccolo solco verso il centro del labello; sperone assente; ginostemio breve, con 2 retinacoli contigui e borsicola rudimentale; ovario subsessile; capsula eretta, piriforme (più grossa in alto). Numero cromosomico: 2n = 42.

Protologo di Linneo 1753 (Ophrys alpina)

vol. 2 – Caroli Linnaei … Species plantarum – Biodiversity Heritage Library

Protologo di Louis Claude Marie Richard 1817

De Orchideis Europaeis annotationes – Biodiversity Heritage Library

From BHL (Biodiversity Heritage Library):

Abbildungen der in Deutschland und den angrenzenden gebieten vorkommenden grundformen der orchideenarten – Biodiversity Heritage Library

Gymnadenia odoratissima

Pianta gracile, scapo eretto, sottile, alto 15-25(50) cm; foglie lineari, fortemente canalicolate, le 3-5 inferiori lunghe 8-15 × 0,3-0,8 cm, le superiori più piccole e poi bratteiformi; brattee lanceolate, verdi con sfumature rossastre, lunghe quanto i fiori o poco più corte. Infiorescenza lassa in basso e densa alla sommità, lunga fino a 11 cm, con molti piccoli fiori (fino a 80), solitamente più piccoli rispetto a G. conopsea, dai colori tenui (rosei, a volte bianco-giallastri), molto profumati. Sepali laterali lineari, lunghi 3-4 mm, ottusi, orizzontali e ±rivolti all’indietro; petali più piccoli, casco piuttosto chiuso. Labello molto piccolo, subtrilobo con lobi arrotondati, quello centrale appena più lungo dei laterali; sperone sottile lungo 3-6 mm, poco meno dell’ovario sessile, cui rimane aderente. Numero cromosomico: 2n = 40.

Protologo di Linneo 1759 (Orchis odoratissima):

v.2 – Caroli Linnaei…Systema naturae per regna tria naturae – Biodiversity Heritage Library

From BHL (Biodiversity Heritage Library):

1899 – Album des orchidées de l’Europe centrale et septentrionale – Biodiversity Heritage Library

Platanthera bifolia

Pianta slanciata, solitamente alta 30-50 cm, con scapo robusto, angoloso, verde chiaro; 2 foglie basali da obovate a largamente ellittiche (7-14 × 2-5 cm), verdi lucide, le cauline strettamente lanceolate; brattee inferiori poco meno lunghe dei fiori. Infiorescenza spesso alquanto lassa, lunga 7-20 cm, con 12-30(40) fiori solitamente biancastri, con qualche sfumatura verde o giallastra, molto profumati. Tepali bianchi, i sepali ottusi, i laterali lanceolati (6-10 × 3-4 mm), distesi e divergenti, il dorsale eretto, triangolare o cordiforme, più largo e più corto dei laterali (5-7,5 × 4,5-8 mm), poco più lungo dei petali strettamente falciformi (4-6,5 × 1,5-2,5 mm). Labello lineare (10-16 × 2-4 mm), a volte verde-giallastro all’estremità, pendulo, dritto o lievemente arcuato all’indietro, lungo circa come i sepali laterali; logge polliniche parallele e ravvicinate (in alto 0,1-0,4 mm, in basso 0,3-0,8 mm), caudicola breve (in media 0,3-0,5 mm); sperone sottile, arcuato in basso, verdastro all’estremità, lungo fino a due volte l’ovario (20-35 mm).

Protologo di Louis Claude Marie Richard 1817:

De Orchideis Europaeis annotationes – Biodiversity Heritage Library

Protologo di Linneo 1753 (Orchis bifolia):

vol. 2 – Caroli Linnaei … Species plantarum – Biodiversity Heritage Library

From BHL (Biodiversity Heritage Library):

2 – Billeder af nordens flora – Biodiversity Heritage Library

Protologo di Christian Georg Brügger di Platanthera bifolia subsp. subalpina 1886:

n.F.:29.Jahrg. (1884-1885) – Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens – Biodiversity Heritage Library

Platanthera chlorantha

Pianta robusta e slanciata, alta fino a 80 cm; foglie disposte come in P. bifolia, ma mediamente un po’ più grandi (6-20 × 2-8 cm), da obovate a largamente ellittiche; brattee inferiori poco più corte dei fiori. Infiorescenza sublassa, rispetto a P. bifolia un po’ più lunga (7-25 cm) e multiflora, fino a 30 fiori biancastri nella parte centrale e verdastri in quelle più esterne, di rado interamente biancastri o verde-giallastri, relativamente grandi e profumati soprattutto la notte. Disposizione e forma di tepali e labello non dissimili rispetto a P. bifolia, ma tepali un po’ più grandi (i laterali 9-12 × 5-6 mm, il dorsale 6,5-10 × 6,5-10 mm, i petali 6,5-10 × 2-3 mm), e anche il labello verde con toni giallastri (9-18 × 2,3-4,2 mm). Logge polliniche distanziate tra loro e divaricate in basso. Sperone molto più lungo dell’ovario (18-40 mm), e spesso claviforme (ingrossato verso l’apice ottuso) e un po’ curvo a S.

Protologo di Jakob Gottlieb Custer 1827 (Orchis chlorantha):

2 – Neue Alpina – Biodiversity Heritage Library

From BHL (Biodiversity Heritage Library):

Abbildungen der in Deutschland und den angrenzenden gebieten vorkommenden grundformen der orchideenarten – Biodiversity Heritage Library

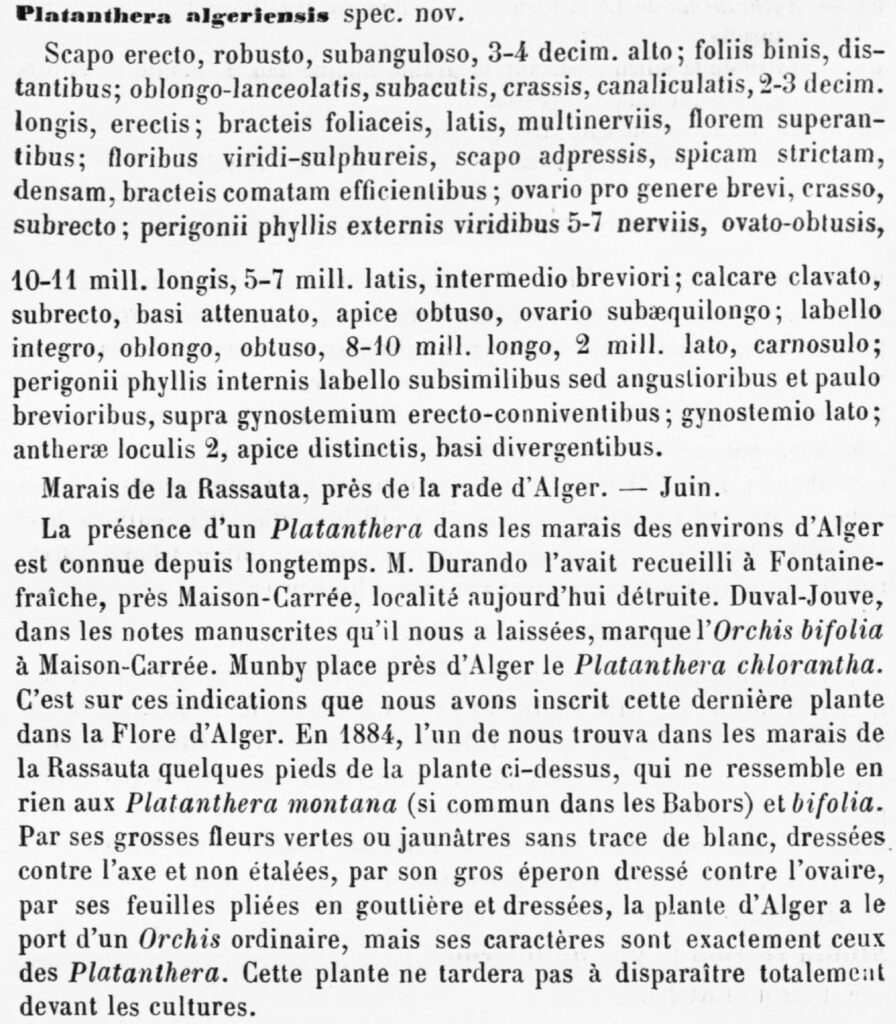

Platanthera algeriensis

Pianta robusta, alta fino a 70 cm, con scapo eretto completamente verde; foglie basali oblungo-lanceolate e suberette, almeno in Italia più corte rispetto alle altre Platanthera (7-8 × 1,5-4,5 cm); brattee verdi, largamente lanceolate, le inferiori più lunghe dei fiori. Infiorescenza piuttosto densa per i fiori appressati allo scapo (fino a 30), piuttosto piccoli, tendenzialmente di color verde chiaro, con leggere sfumature bianco-giallastre. Disposizione e forma di tepali e labello non dissimili rispetto a P. bifolia e P. chlorantha, sepali laterali 8-11 × 4-6 mm, il dorsale largamente cordiforme, in casco con i petali ovoidi, lungo 5,5-8 mm; labello spesso decisamente arcuato all’indietro; sperone piuttosto robusto, claviforme e appiattito all’apice ma attenuato alla base, lungo 15-24 mm, più dell’ovario; logge polliniche distanziate e divergenti, come in P. chlorantha.

Protologo di Jules Aimé Battandier & Louis Trabut 1892:

v.39 (1892) – Bulletin de la Société botanique de France – Biodiversity Heritage Library

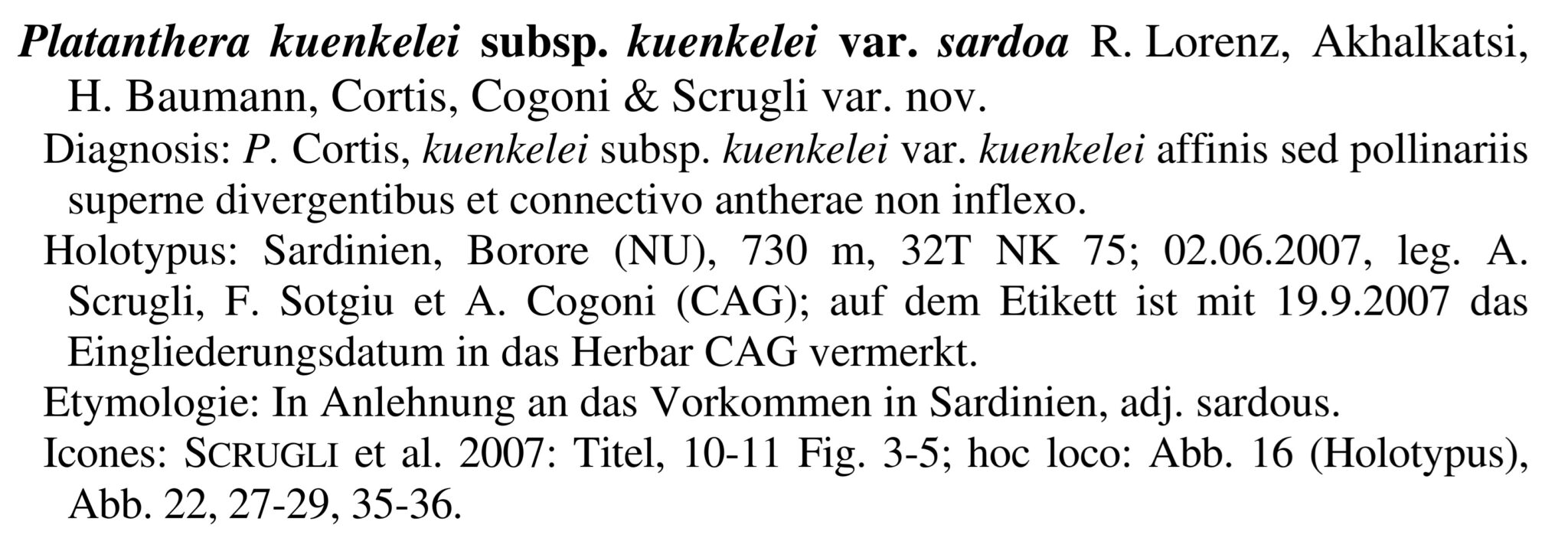

Platanthera kuenkelei var. sardoa

Platanthera kuenkelei H. Baumann 1981. Mitt. Bl. Arbeitskrs. Heim. Orch. Baden-Württ. 13 (1): 120.

Etym.: dedicata all’orchidologo tedesco Siegfried Künkele (1931-2004).

Entità molto simile a Platanthera bifolia, ma di più grandi dimensioni e con fiori molto più numerosi, rara e localizzata in Nordafrica (soprattutto Algeria); una sua variante è presente in Sardegna.

Descrizione della var. sardoa:

pianta slanciata, esile e molto alta (45-90 cm la pianta, 18-30 cm la spiga); rispetto alle altre Platanthera presenti in Italia, ha le due foglie basali molto più grandi (15-25 × 4,5-8 cm); come in P. osca la foglia caulina superiore è un po’ più grande, quella inferiore è invece spesso vicino alla base e appena più piccola delle foglie basali. Fiori molto più numerosi, fino a 70(90), di colore bianco candido e di dimensioni leggermente minori (più gracili) e meno profumati rispetto a P. bifolia. Petali eretti e conniventi, leggermente più lunghi e stretti. Labello più uniformemente bianco e un po’ più ridotto (10-13 × 1,5-2,5 mm); sperone quasi aghiforme, lungo 22-27 mm; ovario sottile; ginostemio, pollinii e caudicola leggermente più piccoli, antera tondeggiante e verdastra, con logge biancastre, molto ravvicinate alla base e lievemente divergenti in alto.

Protologo di Richard Lorenz et al. 2012:

Lorenz_et_al_Platanthera_kuenkelei_auf_Sardinien_JEO_44-1_3-62_2012-libre.pdf

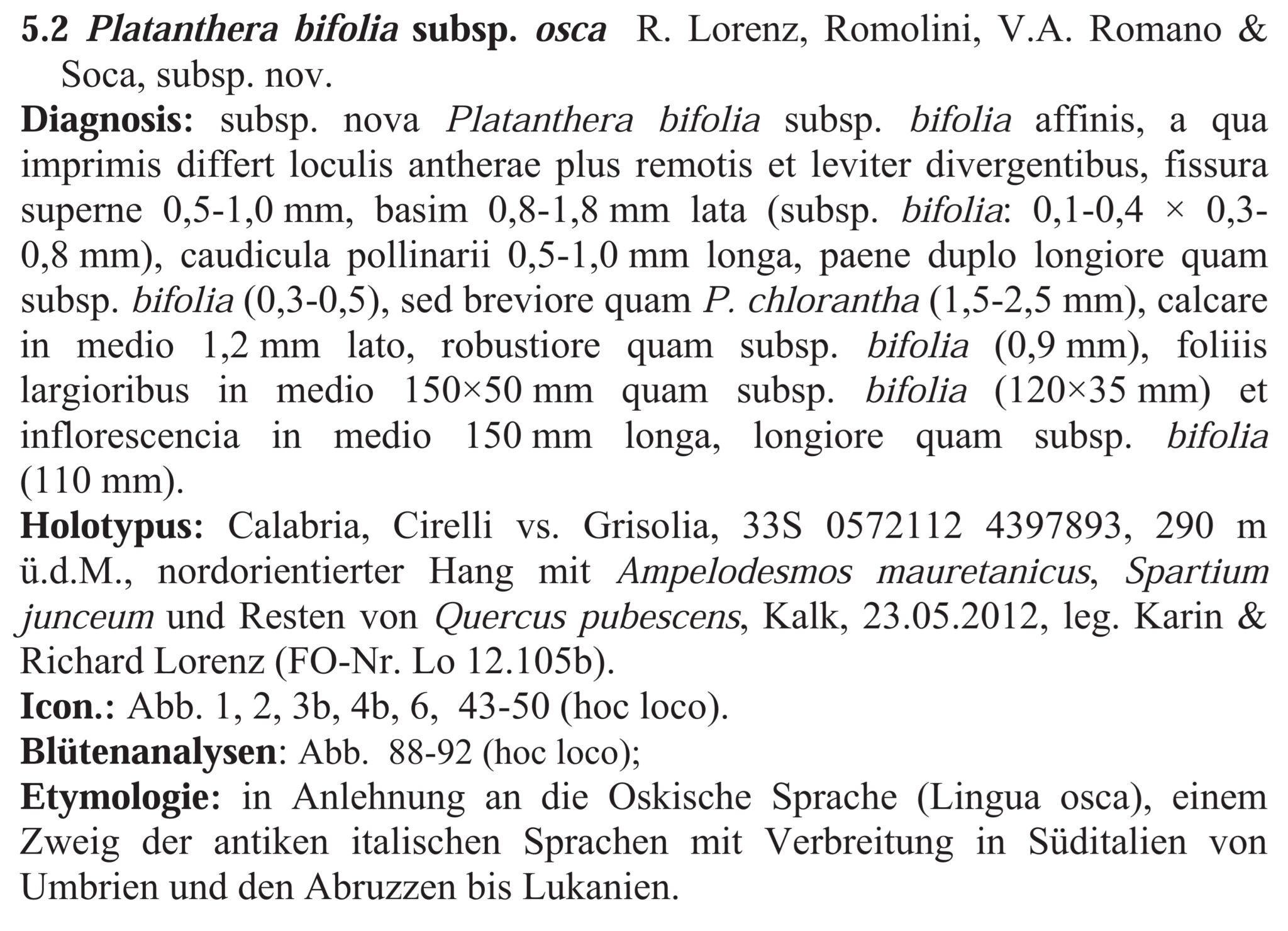

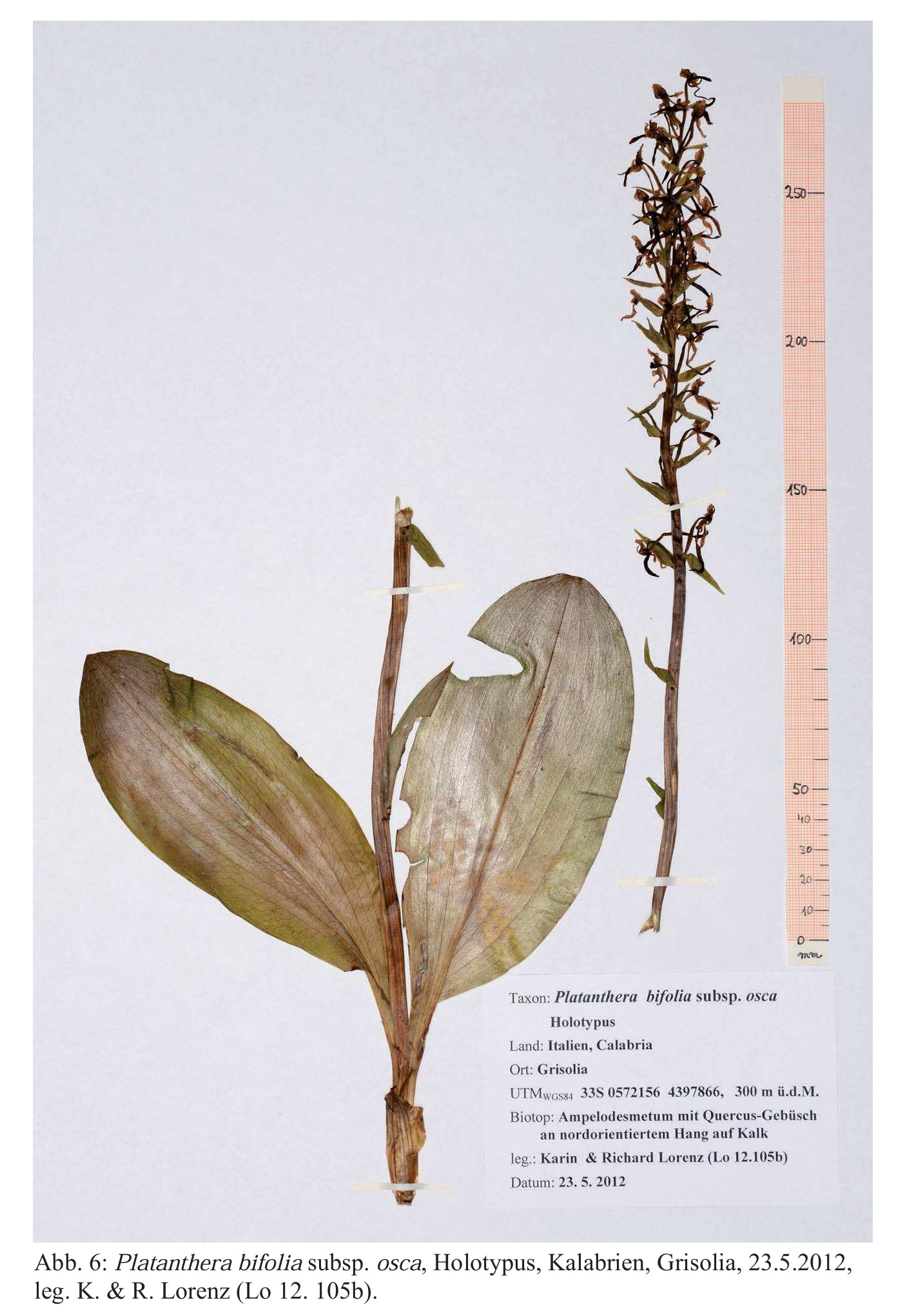

Platanthera osca

Caratteri essenziali e distintivi rispetto a Platanthera bifolia:

pianta solitamente più alta (fino a 70 cm), differisce anche per le foglie più grandi, in media 15×5 cm e per l’infiorescenza più allungata, in media 15 cm; le logge polliniche più distanziate e leggermente divergenti (in alto 0,5-1,0 mm, in basso 0,8-1,8 mm), per la caudicola più lunga (0,5-1,0 mm ma più breve rispetto a P. chlorantha), per lo sperone più robusto.

Protologo di Platanthera bifolia subsp. osca

di Richard Lorenz, Rolando Romolini, Vito Antonio Romano e Romieg Soca 2015:

Morphometrische_Untersuchungen_zur_Varia20151118-25970-y42ezy-libre.pdf

Holotipo di Platanthera bifolia subsp. osca

Morphometrische_Untersuchungen_zur_Varia20151118-25970-y42ezy-libre.pdf

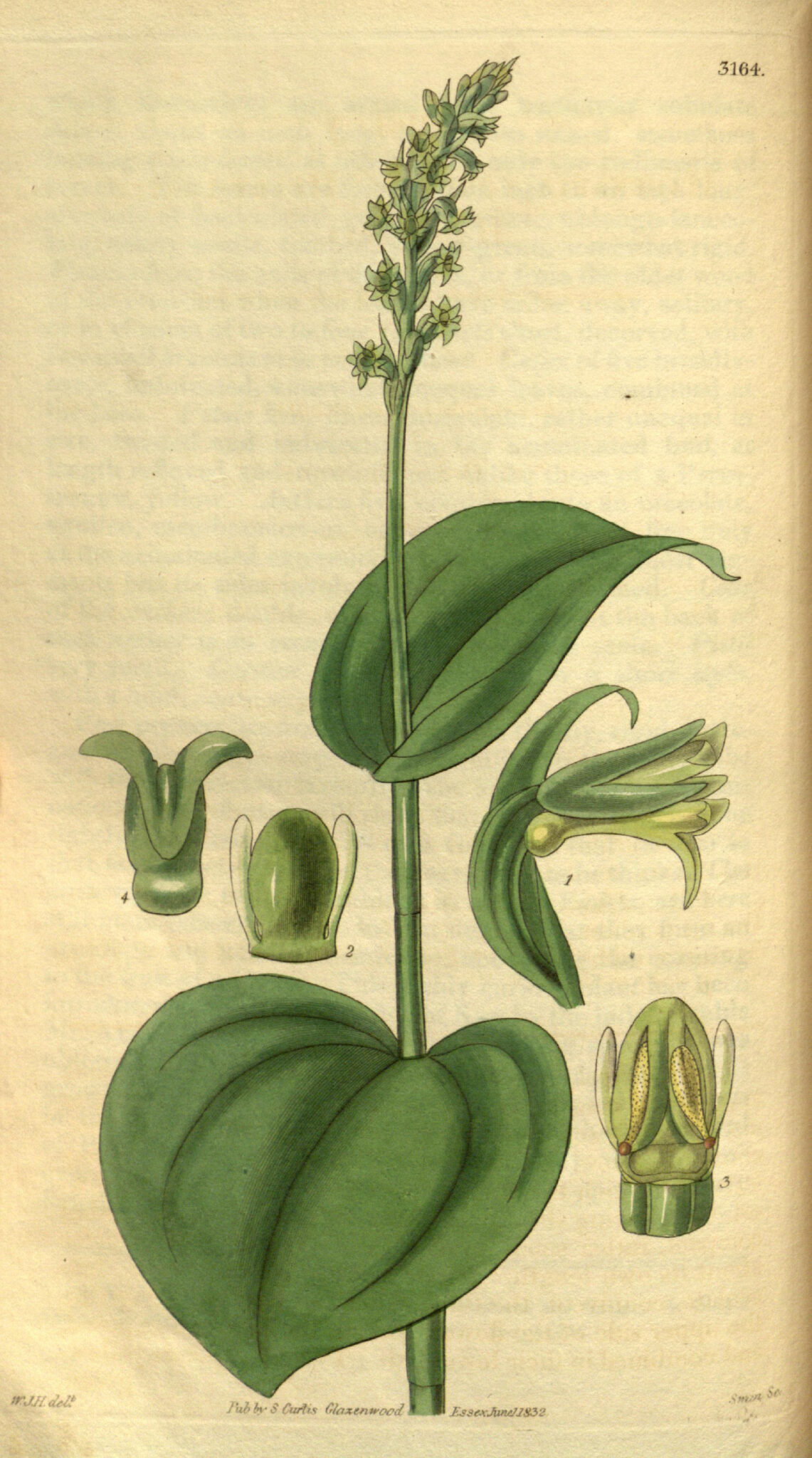

Gennaria diphylla

Pianta con 2 rizotuberi successivi (uno solo alla fioritura), con scapo eretto e piuttosto gracile, alta 15-35 cm, completamente verde o verde-giallastra; foglie basali assenti, due sole foglie cauline alterne e ben distanziate, amplessicauli, cordiformi, da acute ad acuminate, lucide nella parte superiore, inserite piuttosto in alto sullo scapo, quella inferiore nettamente più grande, 3-12,5 × 2,2-8 cm; ; brattee più corte dei fiori. Infiorescenza assai densa, ±unilaterale, con 10-50 fiori piccoli, verdi o verde-giallastri, lunghi 3-4 mm, campanulati. Tepali conniventi insieme al labello a formare una sorta di campanula. Labello trilobo, rivolto verso il basso, poco più lungo dei tepali, con lobi laterali lineari e divergenti, quello mediano più largo e più lungo, triangolare e ottuso; sperone minuscolo (lungo 1-2 mm), nettarifero (ma il ricorso all’autogamia sembra frequente); ovario fusiforme, brevemente peduncolato. Numero cromosomico: 2n = 34.

Basionimo di Heinrich Adolph Schrader (1799):

#387 – Journal für die Botanik, hrsg. vom Medicinalrath … v. 2 (1799). – Full View | HathiTrust Digital Library

Protologo di Filippo Parlatore (1860):

v.3 (1858) – Flora italiana – Biodiversity Heritage Library

From BHL (Biodiversity Heritage Library):

v.59=ser.2:v.6 (1832) [no.3123-3205] – Curtis’s botanical magazine – Biodiversity Heritage Library